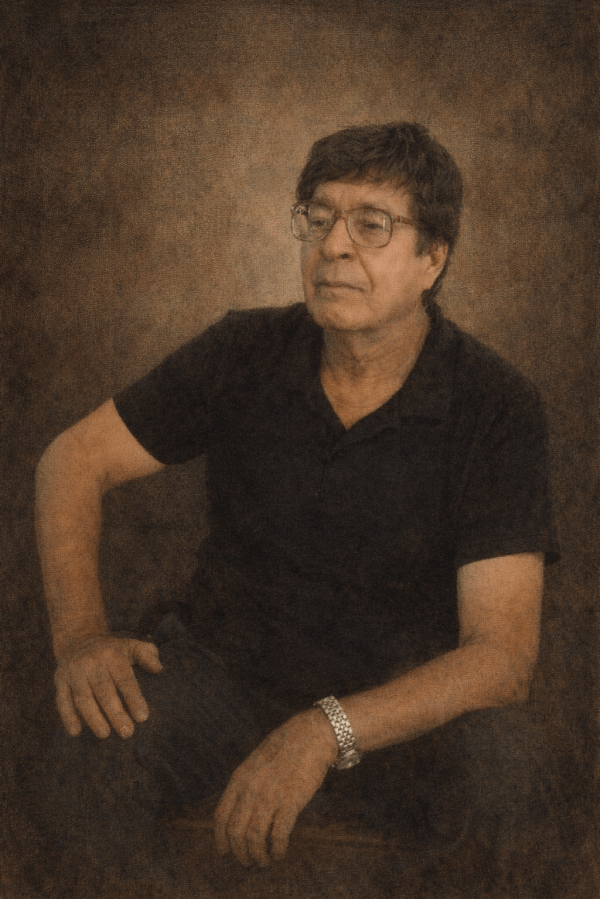

Mi padre, sin proponérselo, una noche de fin de año, nos dejó un mensaje para nuestro consuelo. A más de un año de su muerte corporal se ha vuelto recuerdo imperecedero. En el video se le ve feliz, el ánimo alebrestado por unos cuantos tragos de cerveza, y mi hermano le pide —sin saber que ese video sería hoy una reliquia invaluable— que diga unas palabras. Y papá dice, con esa timidez suya: pues qué tantas palabras puedo decir si ya han dicho todo. Yo lo que quiero es que, así como estamos ahorita, estemos siempre unidos; que Dios nos preste vida y que la paz, la felicidad y el amor mutuo nos brinde con toda su misericordia. Y que seamos todos muy felices: ¡feliz año nuevo!

De lo que nadie puede arrebatarme

He de salir airoso de los embates de la vida al saber que he cosechado, en las profundidades de mí mismo, memorias que nadie puede robarme. Nadie puede acceder —salvo la enfermedad del olvido— y quitarme lo que es sólo mío. No me pueden mutilar el pensamiento, tampoco intervenir lo vivido, tampoco todo lo que no he perdido porque ha pasado. ¿He salido entonces indemne de otro año? Mi cumpleaños me sabe agridulce, un andar sobre la tristeza con destellos en el horizonte. Me conformo, que es lo mismo que alegrarse, con lo que he conseguido. Si bien rozo la miseria, la he evadido. Como decía mi padre, hay que agradecer por tener un techo, una comida, trabajo y salud; sobre todo esta última, que sin salud no se puede hacer nada.

El halago del tiempo

No llegué a buen puerto. Olvidé, con alguna incomodidad, gran parte del río caudaloso de palabras de duermevela. Mi pensamiento se hundió en la oscura bruma, dediqué cada palabra al alto fracaso, traje al perro negro conmigo. Me siguió a cada paso, dobló junto conmigo en cada esquina, lo vi sediento y yo me miré moribundo en el reflejo de sus ojos. En vano fatigué el camino de mis palabras, le di una caricia —más por descuido que por cariño— al perro negro, y moribundo, agonizante, me dirigí hacia una luz difusa, muy a lo lejos, con la idea insensata de morir en el intento, de que esa luz fuese un fuego abrasante, de que aquel fulgor fuese mi castigo, mi ruina, mi fin.

El lugar de tu sueño

Cuando volví a entrar, ya lo peor había pasado. Ya no sufrías, papá, porque ya no podías sentir dolor, porque el dolor es algo terrenal y tú ya no pertenecías al reino de este mundo. Me encontré con lo que ya serían los restos de ti. Tan solo el cuerpo que ya no respira, que lento se cubre de un color amarillo que yo me empeñé en robarle la idea a Borges y decir que era el amarillo de los tigres, el oro de los tigres. Te tomé de la mano para que no cruzaras en solitario hacia el otro lado, papá, porque una parte de mí se iba contigo, te acompañaba en ese viaje a la otra vida como hizo Virgilio con Dante

El comienzo siempre es entusiasta

No sabré si antes de morir, consciente de que el final está a muy poco, si me daré por bien servido, si me habré servido a voluntad del banquete de la vida para sentirme conforme, para renunciar feliz, con esa sonrisa en el rostro de los que saben que han ganado a pesar de todo, para quienes la resignación es recompensa. Acaso para entonces haré un balance y me diré que al menos se me concedió la vida, que no fue corta, tampoco larga sino suficiente, lo que me tocaba.