¿Por qué no terminar todo de tajo? Tenía que maquinarlo, hilvanar los hilos sueltos de sus ideas, encontrar la forma menos dolorosa. No hoy, tampoco mañana, no ahora que él duerme después del vuelo de once horas. Pero lo tenía claro: aquello debía terminarse. Faltaba tiempo, reflexión, andarse con cuidado, no por las ramas de la conmiseración

Mezclar falsedades

El traslado de un recuerdo al papel, a manera de ficción, no funciona como literatura si no se mezcla con falsedades. Nada de interesante tiene mi vida pasada escrita con el más estricto apego a los hechos. Para que la ficción funcione se necesitan tantas dosis de verdad —entendida como lo que ocurrió— como de mentira: aquello que nos hubiera gustado que pasara o que no pasara

Los demasiados libros

¿Crees que a tu tío Julián le haya hecho daño leer tanto?, pregunta mi madre, preocupada, no ajena a la creencia inmemorial y novelesca —parte inalienable de nuestra cultura universal— de que a un hombre se le seca el cerebro hasta la locura por haber leído demasiados libros. Mamá cree que su hermano Julián sufre de esa enfermedad: los mentados libros lo hicieron así, hijo; él nunca quiso tener un trabajo ni un sueldo fijos; desdeñaba toda autoridad, toda adherencia a los sindicatos o a los partidos, y por eso terminó así

El día que no supe quién era

Leía por placer, no para crear. La imaginación me bastaba. Veía desfilar imágenes; sentía la felicidad y la tragedia. Vivía más allá de mi casa humilde, de ese pedazo de mundo donde me tocó nacer. Recorrí el mundo a través de páginas: los libros como mariposas de alas infinitas. Crucé fronteras, conocí países, mentes, personas. Hablé con los muertos: prestidigitador torpe, nigromante que dialogaba con otras almas.

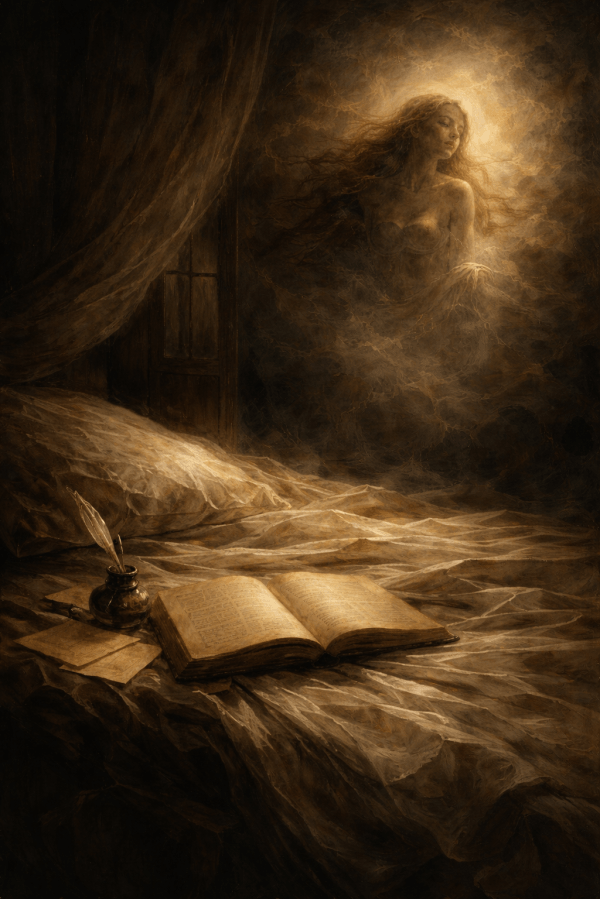

Sueños, sueños son

Era un sueño, pero era también parte de la vida: el otro lado, otro tiempo, ajeno a las reglas que modulan los días donde amanece. El poema era perfecto: venido de su voz, escrito en una página, y perdido en algún lugar oscuro de mi memoria. Mientras ella lo recitaba, yo me empeñaba en no olvidarlo, en llevarme del sueño a la vigilia algunos versos: pocas líneas, una o dos palabras

Pues qué tantas palabras puedo decir

Mi padre, sin proponérselo, una noche de fin de año, nos dejó un mensaje para nuestro consuelo. A más de un año de su muerte corporal se ha vuelto recuerdo imperecedero. En el video se le ve feliz, el ánimo alebrestado por unos cuantos tragos de cerveza, y mi hermano le pide —sin saber que ese video sería hoy una reliquia invaluable— que diga unas palabras. Y papá dice, con esa timidez suya: pues qué tantas palabras puedo decir si ya han dicho todo. Yo lo que quiero es que, así como estamos ahorita, estemos siempre unidos; que Dios nos preste vida y que la paz, la felicidad y el amor mutuo nos brinde con toda su misericordia. Y que seamos todos muy felices: ¡feliz año nuevo!

El breve paso de la vida

Desde este lado, a partir de mis pasos guardados en la memoria, recorreré los lugares de mi infancia: la única casa en la que viví, las primeras escuelas, los primeros rostros que ya son familiares. Un ejercicio escatológico: vivos y muertos, todos fantasmas alojados en mis recuerdos febriles y abigarrados. Seré un dandi pordiosero, ausente, maltrecho, reconciliado con el ayer. Seré asimismo un recuerdo; empero, no transparente como los seres que habitan mis memorias de ultratumba

De lo que nadie puede arrebatarme

He de salir airoso de los embates de la vida al saber que he cosechado, en las profundidades de mí mismo, memorias que nadie puede robarme. Nadie puede acceder —salvo la enfermedad del olvido— y quitarme lo que es sólo mío. No me pueden mutilar el pensamiento, tampoco intervenir lo vivido, tampoco todo lo que no he perdido porque ha pasado. ¿He salido entonces indemne de otro año? Mi cumpleaños me sabe agridulce, un andar sobre la tristeza con destellos en el horizonte. Me conformo, que es lo mismo que alegrarse, con lo que he conseguido. Si bien rozo la miseria, la he evadido. Como decía mi padre, hay que agradecer por tener un techo, una comida, trabajo y salud; sobre todo esta última, que sin salud no se puede hacer nada.

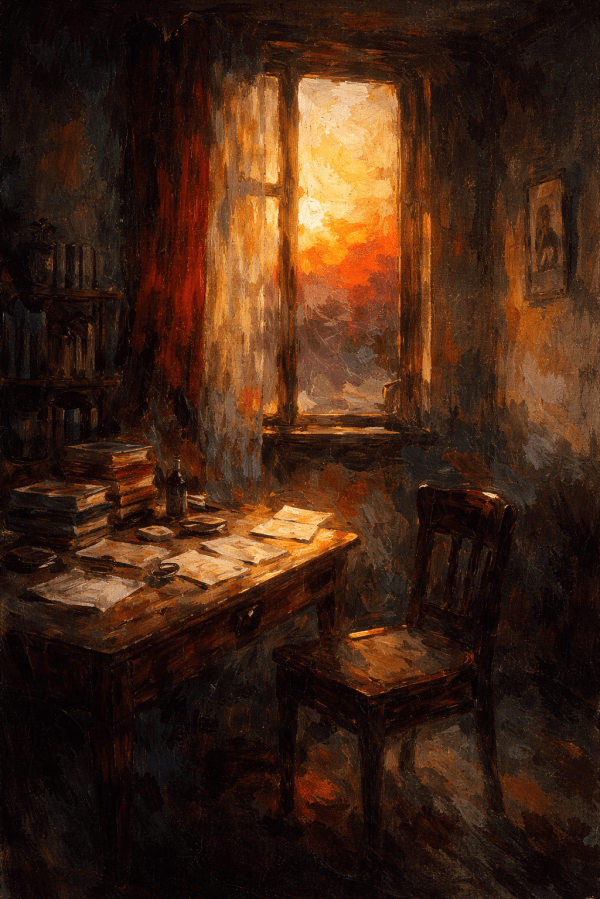

Lo que fue presente

Y hoy escribe palabras de arrullo, palabras dormidas, de ensueño, porque mañana se me vedan las horas, se terminan mis dos de insuficiente descanso, se lamenta a la vez que escribe, deja huella de su gran infortunio. En vano intentó concentrarse en las páginas de un libro sencillo, seguir el ritmo gradual de la lectura, dejarse ir poco a poco, entre líneas, para ya no estar consciente de estar leyendo. Estuvo, sin embargo, orgulloso de sus tres páginas memoriales, las de su diario que no termina, aquello que fue presente

Quedará escrito

Así escribí un cuento hace mucho: el de un hombre moribundo, un remedo de Artemio Cruz, que ve a la muerte y habla con ella. Le dice que está listo, que la esperaba incluso antes de la llegada del dolor, antes de contar los minutos que le quedaban antes del último aliento. Un hombre sin miedo, que durante años se dedicó a negarla, a vilipendiarla y evitarla, pero que ahora ahí estaba, como amiga, como acompañante hasta donde sea que llevase el camino. La muerte como última guía por calles desconocidas, hasta el destino final, el lugar de donde venimos, donde todo es silencio y oscuridad, donde el yo se esfuma porque ya no tiene nadie en quien reflejarse.