Nada o muy poco me causa escozor. La vida es un impasse sin oportunidad de recular, vida encrucijada, a la espera de que el golpe de buena o mala suerte me muestre otro sendero. Mientras tanto espero, me recuesto en mi sillón menesteroso, y pienso que nada va a cambiar mañana. Me despierto tarde, sin la esperanza nocturna de adelantarme al amanecer, la mirada no perdida en el techo sino en el espejo negro, información banal que me puebla la cabeza, llego al desayuno predeterminado a pensar en ciertas cosas. Proponerme, sin antelaciones, un despertar lúcido y en blanco, sin más predisposición que mis lecturas, los sueños a poco del olvido, mi despertar mareado, el dolor de espalda, la columna incólume pero que toma tiempo para levantarse de la cama. Los primeros pasos son los más difíciles, de la cama al baño para tomar asiento y de nuevo perderme en información parasitaria. Dosis de realidad virtual, lo que ha pasado y que no me concierne, poca cabida tiene en lo que de verdad importa. Sin antelación renuncio, con la intención de cumplirlo todo esta vez porque ya es hora, no puedo perder un segundo más. Tanto tiempo apelando a la renuncia, lo haré mañana, pasaré un día, luego dos, después los necesarios desconectado, fuera de ese flujo temporal ajeno e hipnotizante. Nada humano me es ajeno, pero todo lo virtual debe ser un afrenta contra la vida que me gustaría llevar. Tiempo irrecuperable, libros que todavía me esperan, las novelas que he dejado a medias y la corrección de mis cuentos extranjeros que no termina. Noches ya tardías, el atardecer ya nocturno, el día presente incluso después de las nueve de la noche.

Hablar de lo leído. He retomado Luz de Agosto de Faulkner, con la antesala en la memoria de Mientras agonizo y El ruido y la furia. Empiezo a descifrar la técnica de Faulkner: la acumulación de adjetivos precisos, imprescindibles, y la fuerza de sus metáforas, el andar cansado del anciano que regresa a una casa solitaria, el sonreír de un niño con un nuevo juguete, la impaciencia de la mujer que acaba de dar a luz por conocer el rostro de su bebé. El moverse como un guante de policía, callar como una madre abnegada —esto me lo he inventado— el movimiento desesperado de su manos como rutilantes reflejos; sentir el sopor cálido de la noche, el olor frío de una mañana presurosa. Más allá de sus metáforas acertadísimas está la complejidad humilde de sus personajes. Adie diciendo que se necesitan dos para una nacimiento pero solo uno para dar muerte, algo así, no es exacto. Luego Joe Christmas, blanco de ascendencia negra, ofuscado en su vida solitaria y resentida, primero dio muerte —o tuvo la intención— a su padrastro opresor, luego a la mujer solitaria que lo recibió en su casa como se recibe el atardecer. Joe lo pudo haber tenido todo, pero su pasado negro, de ascendencia, le perturbó la existencia, le hizo andar con la cabeza baja, con las penas a cuestas. Lo están buscando, mató a la señorita, le cortó el cuello —la decapitó— y le prendió fuego a la grande casa. Perros lo persiguen, guiados por el olor de una pista, unos zapatos abandonados, un fusil antiguo, un escándalo provocado en una iglesia protestante, de negros no blancos como él.

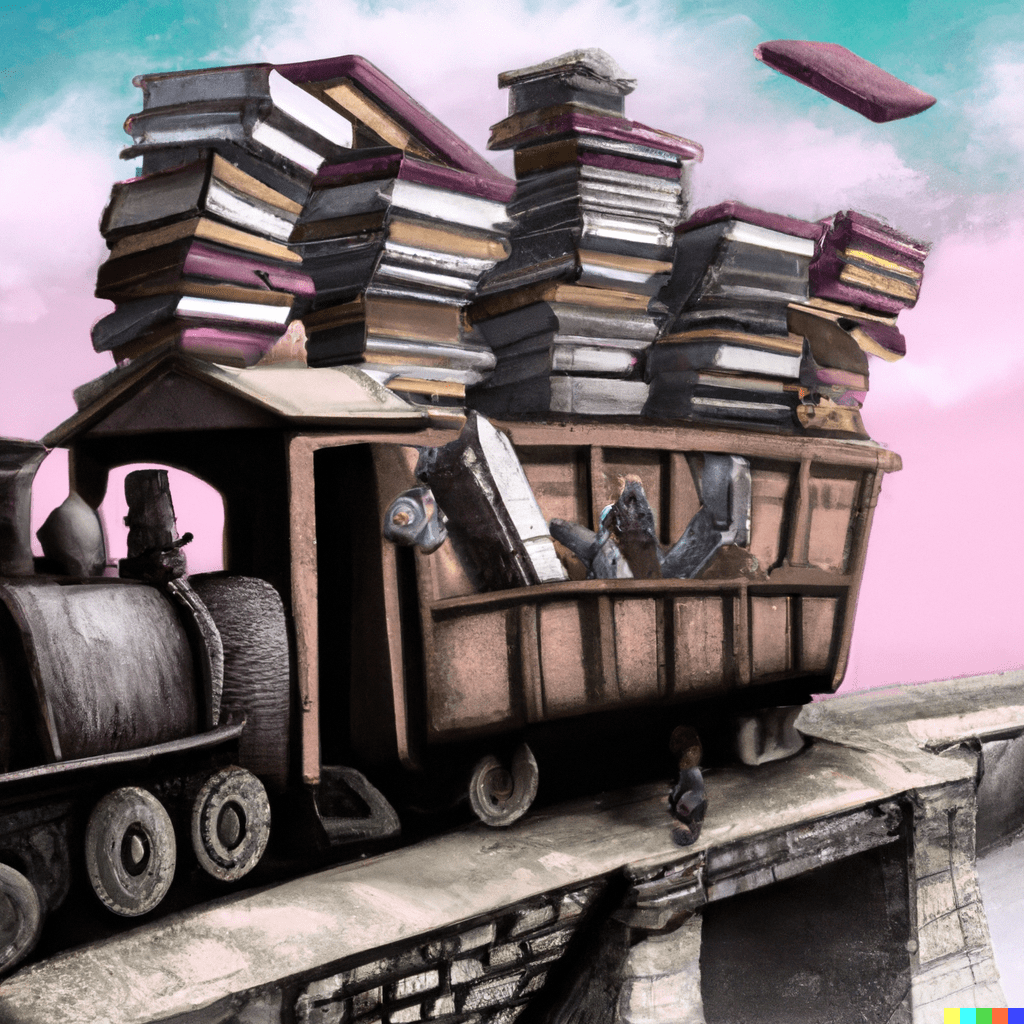

A menos de la mitad de la novela, El otoño del patriarca a una cuarta parte, a quien he dejado dormido sobre su brazo derecho que le sirve de almohada, sus pies planos de sonámbulo, la hernia en el testículo izquierdo y los gallinazos picoteándole la espalda. También he dejado, y de eso ya hace meses, a Castorp haciendo su cura de reposo, sus cavilaciones en aquella viuda o separada mujer, tan enfermo como todos en esa gran residencia en lo alto de la montaña. A Henry James lo dejé en la casa que acaba de comprarse, la casa de sus sueños y sus andanzas en busca de muebles y cuadros para adornarlo, amueblarlo, darle vida como él se le ha dado a tantos de sus personajes. Cortázar se ha detenido en 1963, el año en que Rayuela vio la luz, la primera edición tan cuidada, controlada hasta donde se lo permitiese la obstinación de artista de Cortázar, la portada con fondo oscuro de una rayuela como dibujada por un niño. Cortázar debe estar todavía de viaje, por placer o por trabajo, mientras pueda combinar ambas labores. A Dos Passos lo guardo etéreo en la memoria, los personajes que se cruzan y se revuelven, el accidente de uno, el abogado que se enamora de la esposa del moribundo para la cual intenta obtener una indemnización por la suerte de su pobre marido. También el incendio culpa de un pirómano, uno de los personajes ha sentido el olor a gasolina, le preguntó la hora perdido entre la multitud, yo no sé nada, mejor que no se me meta en este embrollo.

Hablando de libros me llega S., mis pasos perdidos en su universidad, los pasillos luminosos y mi espera en ese cómodo destinado a leer o tomar una siesta, maravillosa universidad, no como a las que me he tenido que acostumbrar en Francia. Trabajos que debí haber ejercido cuando era más joven, el oficio de barista el que ahora me paga la vida en Francia, con pocas ganas de ejercer el oficio de profesor a causa del desdén que tengo por la academia. Dedicarme a otro oficio, tirar la vaca, tirar el diploma, hacer otra cosa con mi tiempo y con mis días de hombre de febril decadencia. Si hubiese sabido, S. como la mujer de irremediable pena, de abandono y fugaz alegría. Esos pasillos luminosos, las calles empedradas y el aire más puro que he respirado me visitan como fantasmas. Fuimos una pareja feliz, caminamos de la mano, cenamos juntos en restaurantes que ya no recuerdo, nos quedábamos dormidos en los trenes, ella me llevaba como guía, yo impresionado, desbordado, un mundo nuevo que no hubiera conocido. Qué bueno es estar aquí y no allá.

23 de abril 2021

Deja un comentario