01/01/2024

El comienzo siempre es entusiasta.

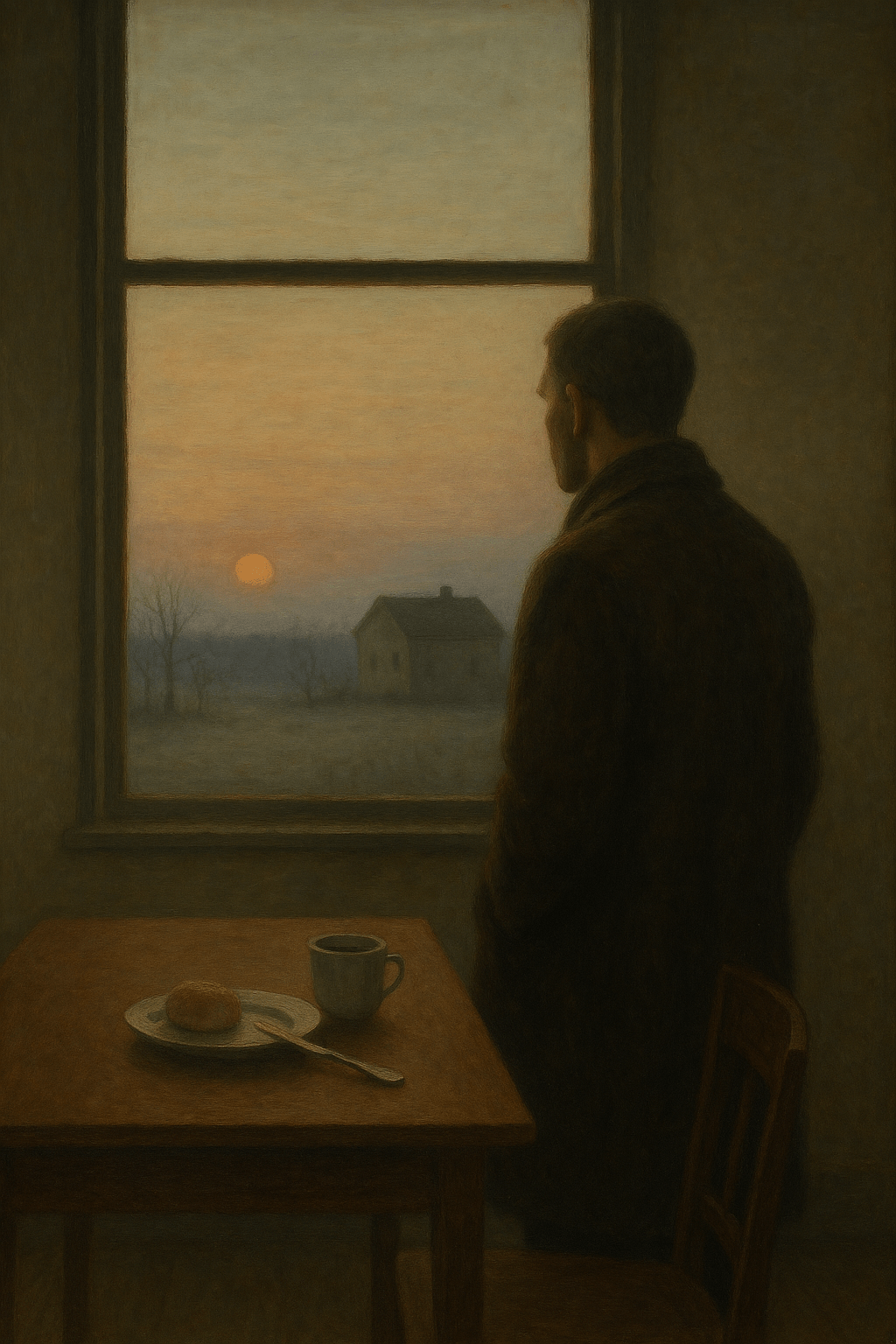

Es año nuevo. Mientras ayer, en la víspera, todo era euforia, espera, convivio y festejo hoy la casa se ha quedado sola. Lo cotidiano vuelve a abrirse paso provocando esa angustia existencial de darse cuenta de que nada ha cambiado. El día tuvo su amanecer, su tarde, su noche, y hemos llegado al día siguiente con fanfarrias cuando, de no haber tenido en mente la fecha, sería una natural sucesión, el mañana que se prevé ocupado, la misma prisa, el mismo tiempo. Desacostumbrado a esta calma el silencio ahora escuece, se instala como un aire viciado, irrespirable. Vuelven entonces a mí los miedos primordiales. Miedo a morir pronto, a que la desgracia aparezca. Miedo al accidente que me matará de repente; o el accidente que privará de la vida a L. Pienso en ello porque sé que la existencia es muy frágil, y no hay día en que no me pregunte por qué otros y no yo, por qué sigo con vida, por qué respiro todavía este aire y por qué mis pasos todavía resuenan.

Pensé anoche, entre los amigos que todavía importan, en los años que no se le concedieron a mi padre. Regresé a sus fotos, me detuve en una donde aparece sonriendo, acaso porque se lo pedía quien le tomó la foto, una sonrisa a propósito, con el fin de evaluar su dentadura, pues hacía poco que le habían modelado sus nuevos dientes. Papá sonríe porque se lo piden, porque sonreír no es muy nuestro, dados siempre a la seriedad en las fotos, al rostro impávido. Y sin embargo esa foto, mi padre luciendo su nueva dentadura a través de una sonrisa amplia, le gustó tanto que la pidió para mostrarla a sus conocidos, para mostrar que todavía, a pesar de sus años, era un hombre apuesto, bien conservado. Papá no era ajeno al halago, lo hacía sentir bien consigo mismo, lo elevaba unos centímetros del suelo. Era una sensación de bienestar incomparable. Papá se sentía visto, apreciado: existente. Y ahora se ha convertido en una eterna foto. Ya no pudo ser, ya no será. ¿Cuándo será mi turno?

Hoy no sé si festejaré mi cumpleaños 32, como tampoco lo sabía mi padre. Antes del diagnóstico papá pensaba que sus síntomas eran dolencias de la edad, malestares pasajeros que, así como un día aparecieron, al siguiente ya sería parte de la experiencia de un cuerpo que envejece. Se sentía muy cansado, y se decía que también eran los achaques tempranos de la tercera edad. Por eso, y no por aversión hacia la familia, se iba a la cama temprano. Se despertaba pronto, acaso siempre incomodado por el dolor que le hacía de insomnio. Aunque dormía sus horas, con un buen desayuno por la mañana, eso no impedía que se quedase dormido sin darse cuenta, hasta que la venida de un cliente lo despertase. Así como papá no pudo prever lo que sucedería en los meses venideros del nuevo año, yo tampoco puedo ponerme en un lugar seguro en el porvenir.

Temo por mi vida cada vez que salgo de casa, pienso que ya no volveré, que mis cosas quedarán sin dueño, que vendrán tantos otros para como ladrones tomar los restos de mí. Muerto no daré cuenta de lo que se hará con lo que he dejado en el reino de aquel mundo que viví. No podré saber si mi voluntad se ha cumplido, si mis libros llegaron a buenas manos, si estarán al abrigo de un conocido que los sepa querer tanto como yo. Tampoco seré consciente, ya no seré para sentir rabia por no haber vivido de manera distinta. Muerto no podré —porque para entonces no seré— darme al arrepentimiento por lo que no he logrado. Serán los demás los que se lamentarán por mí y por mi futuro incompleto. Son ellos, los empecinados en vivir pese a su voluntad, quienes se repartirán como ladrones el caudal de las noches y los días.

No obstante, mi miedo a la muerte no es sólo personal, para conmigo, egoísta. Temo por la vida de mi familia, sin las certezas de que vivirán largas vidas. En mis sobrinos entreveo tanta fuerza como fragilidad. Sé que como yo tendrán su propia muerte, pero les deseo que ésta llegue en un punto irremediable durante la vejez. Les auguro, como forma de despojarme de la angustia, un mínimo de ochenta años con buena salud, con vidas realizadas, sin ningún remordimiento a cuestas. A la vez yo también me deseo una prolongada vida, libre del azar que mata durante un viaje o a mitad de un trayecto nimio. Uno podría morir de forma ridícula, a partir de un percance anodino: resbalarse en la bañera, cortarse una arteria primordial por accidente cuando se cocina, electrocutado por el malfuncionamiento de la instalación eléctrica; o enfermar en solitario, incapaz de pedir ayuda.

Para entonces, para cuando ya nada importe, no sabré las causas de mi muerte, lo que se anote en el certificado de defunción y de la ceremonia que se llevará o no a cabo en mi honor. No sabré si antes de morir, consciente de que el final está a muy poco, si me daré por bien servido, si me habré servido a voluntad del banquete de la vida para sentirme conforme, para renunciar feliz, con esa sonrisa en el rostro de los que saben que han ganado a pesar de todo, para quienes la resignación es recompensa. Acaso para entonces haré un balance y me diré que al menos se me concedió la vida, que no fue corta, tampoco larga sino suficiente, lo que me tocaba.

El primer día del año no sólo da para pensar en la fatalidad, sino también en esa esperanza de saber que una parte de la vida ha quedado atrás y que hoy es la recompensa para empezar de nuevo. Llevaré un diario de mil palabras diarias, aquí, en el ordenador, sin falta. Será el registro de un día en la vida. Serán estas páginas una crónica informada de mi vida, de ese acontecer que incluso siendo cotidiano vale la pena dejar por escrito.

Deja un comentario