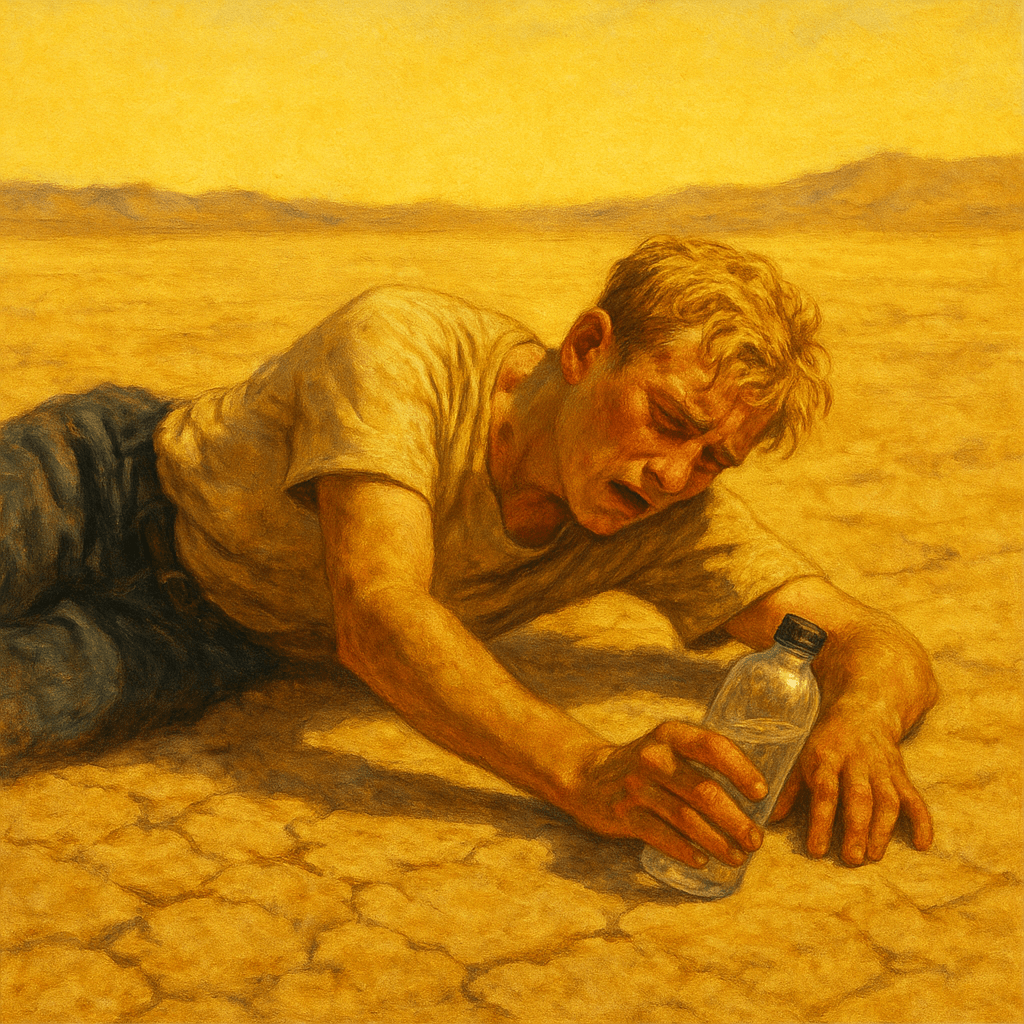

En el día más inclemente que recuerde cualquier memoria, la muerte se le apareció a mi primo, al Güero —tan cercana que lo transformó en miedo vivo, un trauma tatuado en la piel de la razón. No sabría decir el cuándo ni el lugar, porque los detalles se disuelven en el calor; solo sé que lo bullía el sol, la tierra reseca y una sed que lo envolvió como una promesa amarga. El mundo fue una ola de calor y su cuerpo cedió: el colapso fue instantáneo.

Lo arrastraron —sin palabras— a la penumbra. “Güero, despiértate, toma agua.” La frase se coló en el aire como una plegaria urgente. Su conciencia danzó en la orilla de lo irreal: la luz al final del túnel, fría como una lágrima vestida de brillo. Lo mojaron con agua helada, como si reescribieran la historia con gotas que bajaban la fiebre, el filo del delirio. Despertó sin colores, más asustado que sediento, el corazón tardo, ligero, frágil. Salió del trance con vida, sí, pero con una cicatriz más allá de la piel.

No sé cuántos años tenía. Adolescente, sin duda, aunque el temor lo volvió casi anciano antes de tiempo. Sobrevivió para contarlo, pero cada amanecer bajaba con la carga del recuerdo en un bolsillo: una botella de medio litro, siempre allí, más compañera que escudera. Sus padres ya no se extrañaban —si le otorgaba seguridad, ¿por qué interponerse? El agua no era una bebida, era un talismán contra la desolación.

Por años, la botella fue como un crucifijo que pendía entre el deseo de vivir y el temor de la muerte. Cada noche volvían las pesadillas: la escena de aquel día fatal se repetía como aviso. Se despertaba sediento, deseando el agua con un fervor casi religioso. Lo veía vaciar el contenido, rellenarla, beber un vaso tras otro hasta que el cuerpo (agotado, insistente) decía basta, aunque la sed latiera todavía, molesta y débil.

Al amanecer, la botella entraba en su pantalón como amuleto cotidiano. Nosotros, los primos, mirábamos pero no tocábamos ese objeto invisible; sabíamos que existía, como sabemos que el peligro a veces acecha en los pliegues. Jugábamos. Nos olvidábamos. Pero la botella era su silencio entre nosotros.

Pasaron los años, y llegó el día —nadie lo marcó con fecha— en que dejó de necesitar ese peso. Lo vi después: más robusto, sin la mirada encogida. La botella se volvió innecesaria, terciaria. Hubo cerveza en su lugar: sudor, embriaguez, resaca los domingos, otra copa para empezar de nuevo. El alcohol fue el nuevo consuelo compartido con una tradición familiar que abrazaba ese vicio como amuleto de adultez.

El amor llegó vestida de mujer, suave como la promesa de otros días. Le pidió matrimonio. El Güero, sin miedo, se llenó de otro ideal —más grande, más brillante— y fundó un hogar. Una casa cedida por su padre: un nido donde sueños e hijos se estiraban en el aire sin preguntarse por el sol o la sed.

Un niño nació, idéntico a su madre, extraño para el padre que apenas sabía enseñar más que a defenderse: una defensa tácita frente a un mundo que no perdona. Lo vi golpear la pierna de su padre. Lo vi recibir un puñetazo seco, un adiós infantil. No dije nada. El Güero parecía confundido, redescubriéndose ante esa nueva derrota sin agua.

Recuerdo el pesar, detrás de los ojos: un amor torcido, obligadamente aceptado. Quiso otras cosas, pero se detuvo; la vida, cruel jueza, había decidido. Y pensé: si todo aquello —la sed, el temor— no hubiese dejado marca, quizás volvería a caminar aquella tierra ardiente, la botella olvidada entre los juguetes. Caminando ligero, sabiendo que el fin siempre está en el borde, en ese destello de luz que llama desde el otro lado.

Sed

Deja un comentario