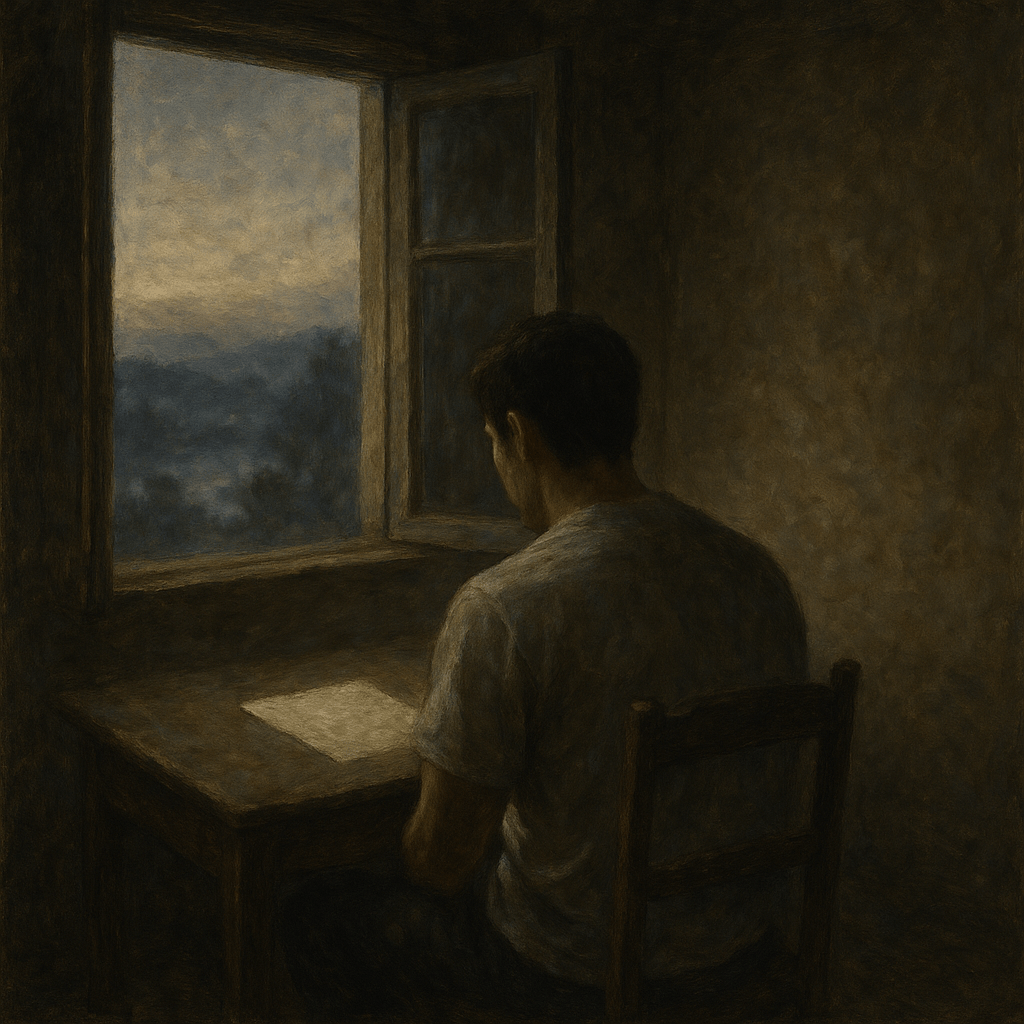

La imperiosa afrenta contra la imponente página en blanco.

¿Qué acontece en el lugar vacío de mi apesadumbrada existencia? Desolación. Desfachatada desdicha. Desencuentro conmigo mismo. Enajenación voluntaria. Deconstrucción arbitraria del ser que fui y del que pretendo ser

¿Qué quiere mi deseo impertérrito? ¿Qué incita a mi volición reptante de desidia?

Soy ajeno a mí mismo. Egoísta para sí y para los que me rodean. Respiro distancia. Resuena en mi caja del pensamiento un déjame en paz.

Quiero la libertad no alcanzada, aún no conseguida. Quiero la medida exacta de conformidad: limitarme con dicha a lo que hoy he logrado y aspirar a lo mínimo, no más, sino menos. Lograr la libertad a partir de la renuncia, del no-deseo. Ser libre para dedicarme al lento cultivo de las ideas y los sentimientos.

Desdeñar el trabajo. Dejar de mirarlo como un objetivo y verlo como lo que es: un sendero corto y temporal, un lugar para pasar de largo después de haber obtenido el anhelado desarraigo, librarse de la necesidad de trabajar. Fingir mientras tanto. Engañarse con la mentira. Creer que el trabajo, como tal, nos eleva, nos dignifica. Y hacerlo como un juego, a pesar de la enajenación que provocan esas horas de no pensar.

Jugar durante el tiempo libre. Dedicarse a la profesión, al oficio lúdico de leer y escribir.

¿Qué me empuja hacia tales propósitos?

¿Puedo afirmar, sin asomo de duda o incertidumbre, que disfruto escribiendo? No lo había pensado como un juego.

Para mí, la escritura carece del carácter lúdico que le daba Cortázar. Para mí es casi una vocación de sufrimiento, de pesar por no lograr decir lo que albergaba mi mente. Empiezo con una frase, y a partir de lo que no sé, empiezo a hilvanar los finos hilos de la memoria.

Escribir es entonces un impulso, un encumbramiento del lenguaje, un andamio inopinado de palabras. El que escribe —yo, en este caso— sufre cuando la página no parece llenarse por sí sola. Sufro si me acuesto sin haber escrito una palabra, dispuesto a renunciar al día que, sin escritura, es como si no hubiese pasado.

Una relación de sufrimiento.

Soy el escritor masoquista. Sádico con las palabras. Prestidigitador del sinsentido, de ideas desunidas, de irrevocable incoherencia.

Mi yo que escribe acepta, con un mínimo de remordimiento, su incapacidad para escribir ficción. Se empeña. Nos afanamos en escribir a partir de lo intangible, de lo real.

¿Un sueño? Lo tengo, lo he interiorizado. F., presente. Mi primer amor desvalido. Mi primer engaño. La primera mujer por la que perdí todo, a quien intenté remplazar con su hermana, siguiendo de cerca sus pasos. Evitando que un día el amor se instalara en nosotros. Y que entonces, cuando no funcionó, trasladé a la imagen tan sugestiva por familiar de su hermana.

Soñé con su voz, su imagen de mujer realizada: dos hijos y un marido de inmejorable medianía. Ella me decía algo. Se disculpaba conmigo, se sinceraba sin miedo a las consecuencias.

La escena, sin embargo, cambió. Había una mujer desconocida, pero no por ello de menor belleza. La veía andar de un lado a otro de la casa. Se sentaba a la mesa y, mientras apuraba su plato, pronunciaba dulces palabras.

A., del otro lado, estuvo ausente, pero no así su atávica indiferencia, su odio inmemorial. Yo sentía la culpa por haber olvidado aquello que para ella estaba instalado como inalterable en su memoria poética de mujer.

No es inexacto decir que yo fui su primer amor. Que el despertar, el florecer de su cuerpo adolescente, buscó en el mío saciar esa sed de amor primeriza e inalterable por ser el opúsculo del primer descubrimiento pasional.

Yo encontré en su cuerpo adolescente —hacía poco el de una niña— el irrefrenable deseo de embriagarme de su aroma para toda la vida.

Ella no figura en mi material onírico. Resalta por su ausencia, como si mi subconsciente se hubiese empeñado, con insospechado brío, al olvido. A la degradación de un recuerdo indeseado.

La tengo, la consigo, sin embargo, con la rememoración de los años caídos. Los días menos.

Era otro. Era un ingenuo de la vida. Despilfarrador del tiempo que creía eterno. Era joven. Inmortal en mi concepción diaria de la vida.

¿Es a ese lugar al que intento volver? La saudade de mí mismo. De lo que fui. De las personas que componían mi vida, ausente entonces de tragedias, de fracasos. Un presente, una vida por delante que terminó por perder el brillo. El camino irreversible hacia esta vida de oscuridad, sin todavía un motivo fijo, formal, de mi existencia.

Un sueño huidizo, sepultado por las ingrávidas ideas al despertar. El reencuentro con el mundo que no me pertenece.

He hecho el incompleto esbozo de lo que pasó en la otra vida. He traído a una familia de vuelta a partir de una fotografía: las hermanas V., reunidas.

De A., todavía ignoro si fue verdad la historia del embarazo no deseado, fruto de un accidente, de un desliz infiel pero amoroso. Solo una vez A. me llamó después de nuestro rompimiento.

Le respondí con extrañeza:

—¿A.?

—Sí —me dijo del otro lado.

La conversación se ha difuminado, presa también del olvido de mi memoria insensata, caprichosa.

Pero recuerdo algo. Un comentario. Acaso como una venganza subrepticia:

—Tu voz es como tantas otras.

Mi voz, que para ella antaño era música para el enamoramiento, se volvió para ella lo cotidiano. La voz de los otros hombres que ahora le remitían a la mía.

Con ello, A. me dejaba entrever que mi presencia no le resultaba imprescindible.

Estoy atado con aquello que tuve y ya no tengo. Presa de lo que fue presente, por mor de la inconformidad que siento por el llano presente.

¿Mañana echaré de menos, entre furiosas cavilaciones, esta mañana tranquila y huidiza?

La recompensa de escribir todos los días es esta: mi lugar seguro para el regreso, mi boleto de ida y vuelta para el ayer, que será inagotable motivo de saudade.

Silencio.

Deja un comentario