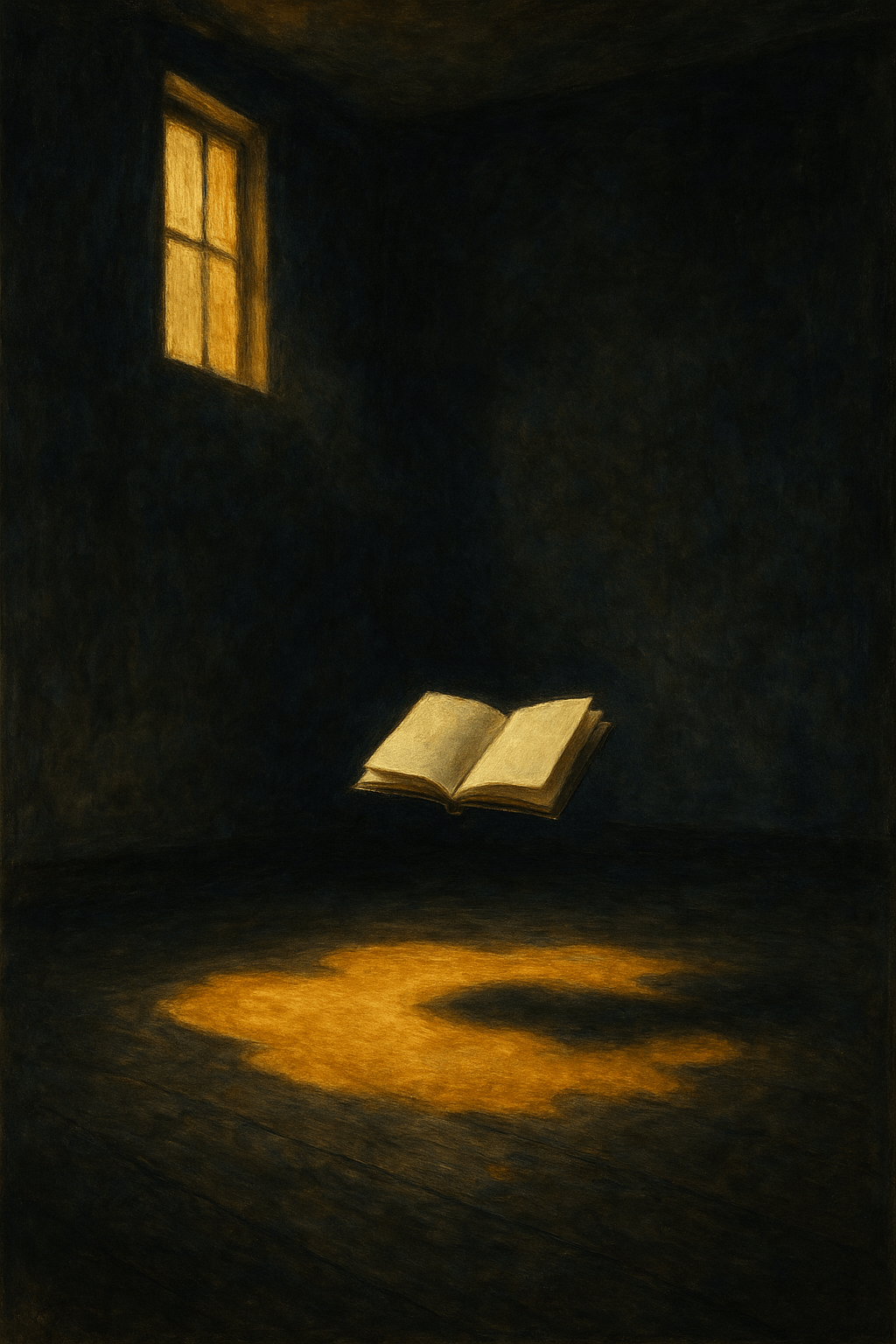

A esta hora, al acaecer del día, para mí todo se acaba. Es la luz amarilla que se filtra por la ventana de la sala. El atardecer de un fin de semana, sábado que me parece a domingo, cuando la luz funesta me invita a la salida fácil, a pensar en el suicidio. Antes había ya definido esta luz como de nostalgia, los tiempos mejores, en compañía, contrarios a esta soledad que, justo ahora y no antes, parece volverse desolación. Nada queda por hacer. Son casi las ocho de la noche, el día ya ha pasado, ya me ha pasado las cuentas del tiempo, pues el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. ¿A dónde quiero ir para escapar de esta luz, de este día que se me ha ido en el devaneo de no hacer nada, de lecturas al azar, de textos inconexos?

Podría ser distinto, me digo, pero sé que en mí se entrelazan contradicciones. Busco la compañía para luego, una vez conseguida y lo más pronto posible deshacerme de ella. Soy un simple cazador del instante, de fotografías. Lo que dura en el tiempo me repele, así que busco de nuevo esta soledad de la que tanto quiero huir. ¿Se puede ser así de contrario? Prefiero este silencio a las multitudes que asfixian, a la otredad que me fastidia. El otro, por incompresible, me resulta insufrible. Me adelanto a la simpatía sin caer en cuenta de los defectos evidentes. Caigo en cuenta cuando ya es tarde, cuando mi aversión ya no puede ser disimulo de simpatía. En ese momento pierdo la máscara de la cordialidad, me vuelvo como mi padre, un tanto mezquino, abúlico. Y entonces me retiro a la vida del exiliado, contento con su ostracismo voluntario, el autocastigo.

Suenan las campanas del fin del día, que me sabe tanto a prolegómeno de lunes, pero con la consecuente serenidad de saber que mañana se extiende a domingo. He logrado llegar al fin de semana que tanto ansiaba, uno largo con el fin de desperdiciarlo a voluntad. La semana pasada no había sido fácil. Dejar de beber, y de beber en el trabajo, me ha quitado una venda. Siento haber salido de una cueva. Ahora puedo ver mis manos y el horizonte a lo lejos. No me había dado cuenta de que el alcohol me tenía anestesiado, sin poder sentir el sinsentido de todo lo que estaba haciendo. La sobriedad me daba un golpe bajo de realidad, me devolvía a mi yo perdido, el que no quiere estar en ese lugar, haciendo lo mismo.

Pero mi inconformidad sigue latente. El otro lado de mí sopesa el porvenir al que he renunciado, la vida del otro lado del espejo, ese hiriente hubiera, el qué habría pasado, qué vida tendría si no tuviese esta. Encontré una vez el consuelo en una cita de Pessoa: si me dieran un boleto de ida a cualquier lugar elegiría esta misma calle, esta misma vista y, en mi caso, la misma luz que anuncia el final de todo. No puedo retroceder. También encontré una defensa en el Eterno Retorno de Nietzsche. Repetiría todo durante la eternidad. Haría todo igual, sin cambiar un punto, hasta el día de mi muerte.

La luz va desapareciendo, ya no me ilumina tajante, ya no me entristece. Debo esta melancolía grave a mi renuncia de los dos últimos días. No he salido de casa, he andado solo en los libros y en la pantalla negra. Estoy sin estar, sin esta ventana emocional hacia mí mismo que suele ser la escritura. Puedo escribir los versos más tristes esta noche y mientras los escribo la luz ya no me escuece tanto como al principio. Con cada palabra me construyo un amuleto de inmunidad, de perlas significativas de alegría. Escribir se vuelve dulce canción de cuna, un regreso a la voz materna que aleja todo demonio. Es como escuchar a mi madre rezar el Padre Nuestro, junto conmigo, para quitarme el miedo a los espíritus, a las fuerzas malignas que se alojaban en mi miedo de noche. Mamá rezaba como defensa, como mantra protector.

¿Todavía lo hace? ¿O lo hacía cuando era niña? De mi madre no conozco su infancia, si alguna vez la tuvo, sino fue acotada por sus padres apurados porque partiese de casa con un buen marido. Desconozco si hubo juegos, pero imagino que hubo rezos, la presencia omnipresente de Dios que le daba sentido a todo, porque así nos enseñaron tus abuelos, me decía. Sé que estuve a punto de no ser, de no haber nacido. Que el miedo de muerte de mi madre son los cuerpos de agua, en especial los lagos que le parecen funestos. Cuenta mi madre que un día, de visita en Chapala, estuvo a punto de ahogarse. Si mi madre hubiese muerto, aquí no estaría. Mi concepción —y la de mis hermanos— hubiese sido letra muerta. El que mi madre se salvase, de pura casualidad, me trae a esta nostalgia del final del día. Si puedo reflexionar sobre la muerte es porque mi madre no murió en el fondo de una laguna.

Deja un comentario