Mi padre fue también huérfano, como Juan Rulfo. Pasó su niñez en un hospicio y el resto de sus estudios en un seminario. Mi padre, por culpa del tiempo que no coincide, pudo haber sido amigo de Rulfo; pero era un niño cuando Rulfo ya era hombre. De ahí que haya heredado el carácter taciturno de la infancia que le tocó vivir. Y Rulfo también: hombre fiel a sus pensamientos, no a sus palabras.

Sin embargo, como si esto fuera un accesorio de la desgracia, mi padre sí tenía una madre —fue ella quien lo dejó en el hospicio— y un padre enfermo que no se interesaba por nada. En este caso da igual: mi padre era huérfano por culpa de sus padres ausentes; Rulfo, por culpa de la muerte que reemplazó a los suyos.

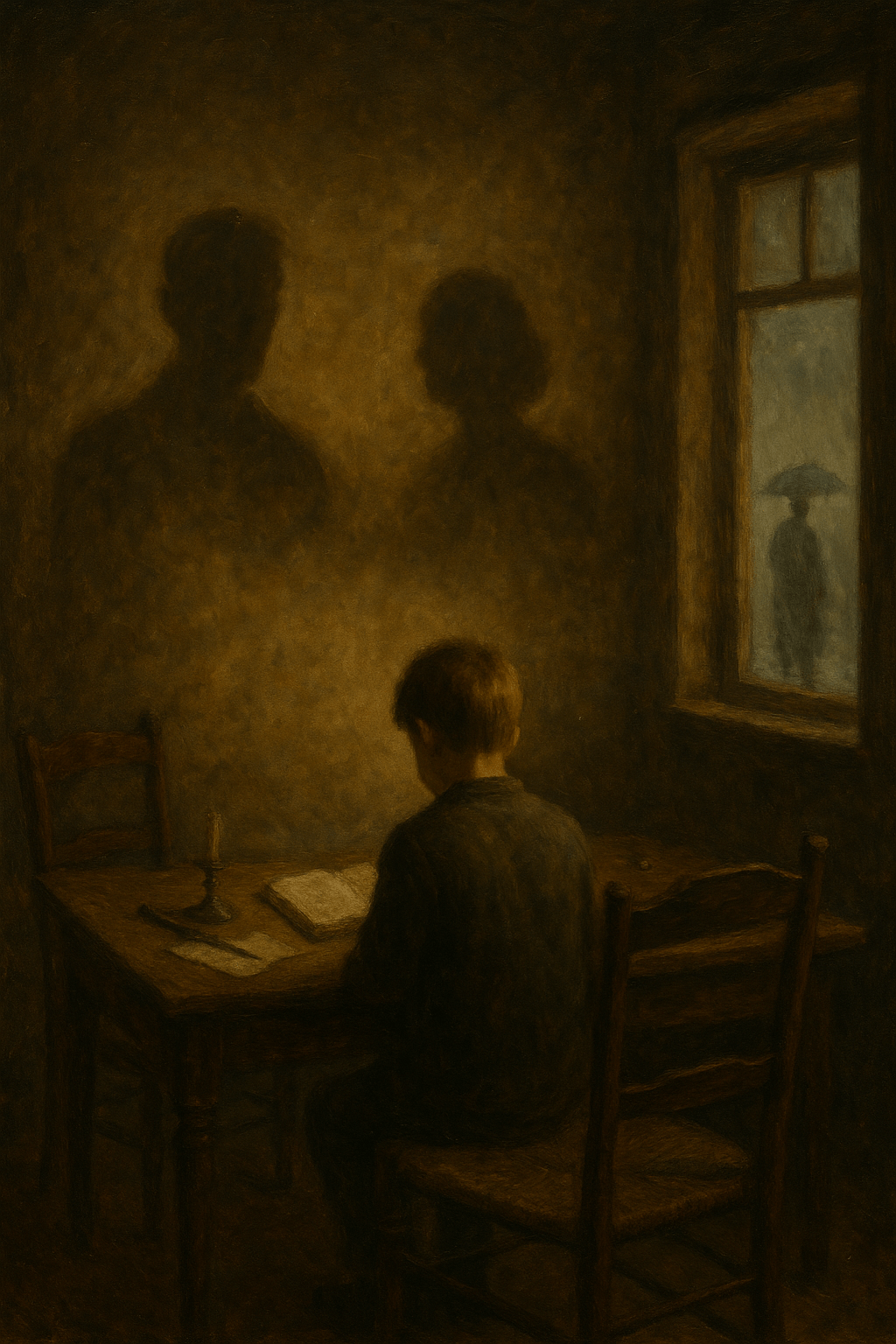

La infancia de mi padre es un secreto. Solo él guarda el recuerdo de esos años quizás felices hasta la tristeza. Se le obligó a crecer muy rápido, entre compañeros de su misma naturaleza. Papá debió de crecer soñando con una familia, con volver a ver a sus abuelos o a sus padres, pero se le condenó a una especie de ostracismo infantil: el “arréglatelas como puedas, tengo que hacerme cargo de tus hermanos, quédate aquí, nos vemos en las vacaciones”.

El niño que fue mi padre creció sin una figura paterna; la madre intermitente, el padre ausente, preso de una enfermedad mental —de la que no se habla en casa, se nos oculta—, podría responder al carácter mío y de mis hermanos: herederos de una locura siniestra, oculta en el fondo de nuestros genes.

Mi abuela dejó a mi abuelo, joven enamorada de otro hombre que le prometía un mejor futuro en la ciudad, no en aquel pueblo donde nadie sale de pobre. A saber si fue seducida por el amor o por una vida distinta, pero aceptó sin reservas, aunque aquel hombre tuviese otra familia y ella siguiera casada por la Iglesia.

Madre ya de cinco hijos con su primer matrimonio, le dio una familia de doce al nuevo esposo, ante las apariencias. Fácil pensar que aquel hombre se dejó seducir por la juventud de mi abuela; quince años de vida los separaban y los unían.

Así, mi padre pasaba la vida en el hospicio mientras su madre rehacía la suya, fundaba una nueva familia, se hacía de una casa y trabajaba mano a mano con su nuevo esposo para sacar adelante a los hijos que se anunciaran —tantos como Dios nos dé, dicen las familias devotas y confiadas en la voluntad del Señor.

Amarga noticia para mi padre, que todavía no se daba cuenta del rumbo que tomaba la vida de su madre, mujer ya de otro hombre que se convertía en su nuevo padre, padrastro. No hubo introducciones, de eso estoy seguro. Don Pedro —nunca una figura paterna— debió de aceptar a los hijos de su mujer como se acepta un día lluvioso: qué le vamos a hacer, no se puede cambiar el pasado.

El padre de mi padre murió. Él no debió guardarle mucho cariño, pues parece que apenas convivió con él. La familia se agrandó con medios hermanos y medias hermanas —nunca “medios” ni “medias” para él, pues eran todos hijos de la misma madre—, pero siempre con esa ligera diferencia de no pertenencia que incluso yo sentí ante Don Pedro: siempre así, nunca abuelo ni abuelito.

No sé si mi padre le guardaba un mínimo de desdén a Don Pedro, si hubo entre ellos conflictos nunca resueltos o si la indiferencia coronaba de paz la relación. Lo cierto es que, con la llegada de Don Pedro, mi padre no ganó un padre, sino la imagen fantasmal de lo que nunca tuvo: alguien a quien recurrir.

Quizá me equivoque. Quizá Don Pedro no fue indiferente al porvenir de mi padre. Puede ser que alguna vez —o muchas veces— le haya concedido un favor: el permanente descuento, por ejemplo, que siempre le hacía cuando le compraba de mayoreo los artículos religiosos que revendía con algo de margen de ganancia.

Nunca entendí por qué papá no se independizaba, por qué no se hacía con un local, un negocio más grande, matar al padre —al padrastro— haciéndole justa competencia y no ser el remanso cómplice de la riqueza cada vez más grande de Don Pedro.

Como el lector podrá imaginar, el padrastro de mi padre no lo consideró nunca un hijo: siempre el hijo de su mujer, a quien no incluyó en su testamento. Para qué, para tener problemas; no gracias, decía mi padre, acostumbrado a tener lo suyo a base de trabajo, a no pedir nada a los otros.

Primero murió mi abuela, presa del olvido a causa de una mala praxis: le extirparon un tumor de la cabeza y nunca le colocaron una placa para proteger la masa cerebral. Como consecuencia, su vida activa se fue degradando poco a poco; se le olvidaba el presente, ya no reconocía el paso de los días ni los rostros.

No era lo peor. Los instantes de vacía contemplación la llevaron a la inmovilidad. La diabetes le amputó una pierna y, con ella, las ganas de vivir. Rosario, mi abuela, dejó de hablar. Pasaba los días recostada en una cama en la sala o molesta en una silla de ruedas.

Si algo le incomodaba, lo transmitía rumiante, sin voz, con la mirada cristalina. Veníamos a verla, toda la familia; Carmen, mi hermana, le acariciaba el pelo, le hablaba con ternura. Creía que, muy dentro, estaba al tanto de lo que pasaba, pero se negaba a hablar por indignación. Mujer callada, al igual que mi padre, se le fue la vida criando una familia. Su trabajo y sus ahorros —en una cuenta propia— se los repartieron entre los hijos del matrimonio con Don Pedro.

La tía Rebeca se hizo cargo de sus padres hasta los últimos días, lo que le ganó un lugar importante en el negocio familiar, por todo el trabajo y el amor —interesado o no— que les dio.

La historia se me fue de las manos. Hablaba de vidas similares, de niños huérfanos, y la historia de mi abuela se abrió paso con su desgracia nunca compartida. Yo, tan solo testigo semanal de su sufrimiento.

Si tan solo mi abuela hubiese escrito, contado su juventud, su vida adulta en cartas… Pero esta familia no deja nada para la posteridad, sino el caprichoso y cambiante recuerdo.

Quizá por eso escribo: para que en esta familia alguien rompa el silencio que los unió.

Deja un comentario