Ahora lo entiendo todo, me dijo I., cómo no me fui antes, tú nunca tenías planeado volver, todo era una elaborada mentira. Nunca pensaste que esto tenía un futuro, me tenías engañada todo este tiempo. Era mentira lo de la vida juntos, esa cotidianeidad, el proyecto de un restaurante, los perros, los gatos, el nido de amor: ¡Mentira! Cómo fui tan ilusa para creerte. ¿Por qué tienes que romantizar todo? Es absurdo. Pon los pies en la tierra, por favor. Ya no me busques, te lo ruego, ni siquiera cuando vengas de vacaciones, no lo hagas. Si alguna vez me quisiste me dejarás purgar mi pena en solitario, como vengo haciendo desde hace mucho tiempo, yo sola y mi propio abrazo.

Ella me dijo que no me culpase, que nadie resultaba la víctima de nadie. Fue culpa del tiempo y de la distancia. Los dos somos víctimas de una ilusión. No te atormentes, deja esas ideas de lado, ya.

Sin embargo, yo me sentía culpable de su soledad, de su llanto que ya se le había vuelto rutina desde que nos separamos, y no lo hacía para flagelarme, como pretexto para la busca de consuelo, sino que yo quería sufrir en su lugar. Pensé que todo recaía al fin de cuentas en mí, que yo llevaba mucho de la culpa junto con el tiempo y la distancia. Me veía de nuevo como perpetrador de un mal de amores, como si la hubiese engañado no con otra mujer sino con esa idea difusa del porvenir de la mano.

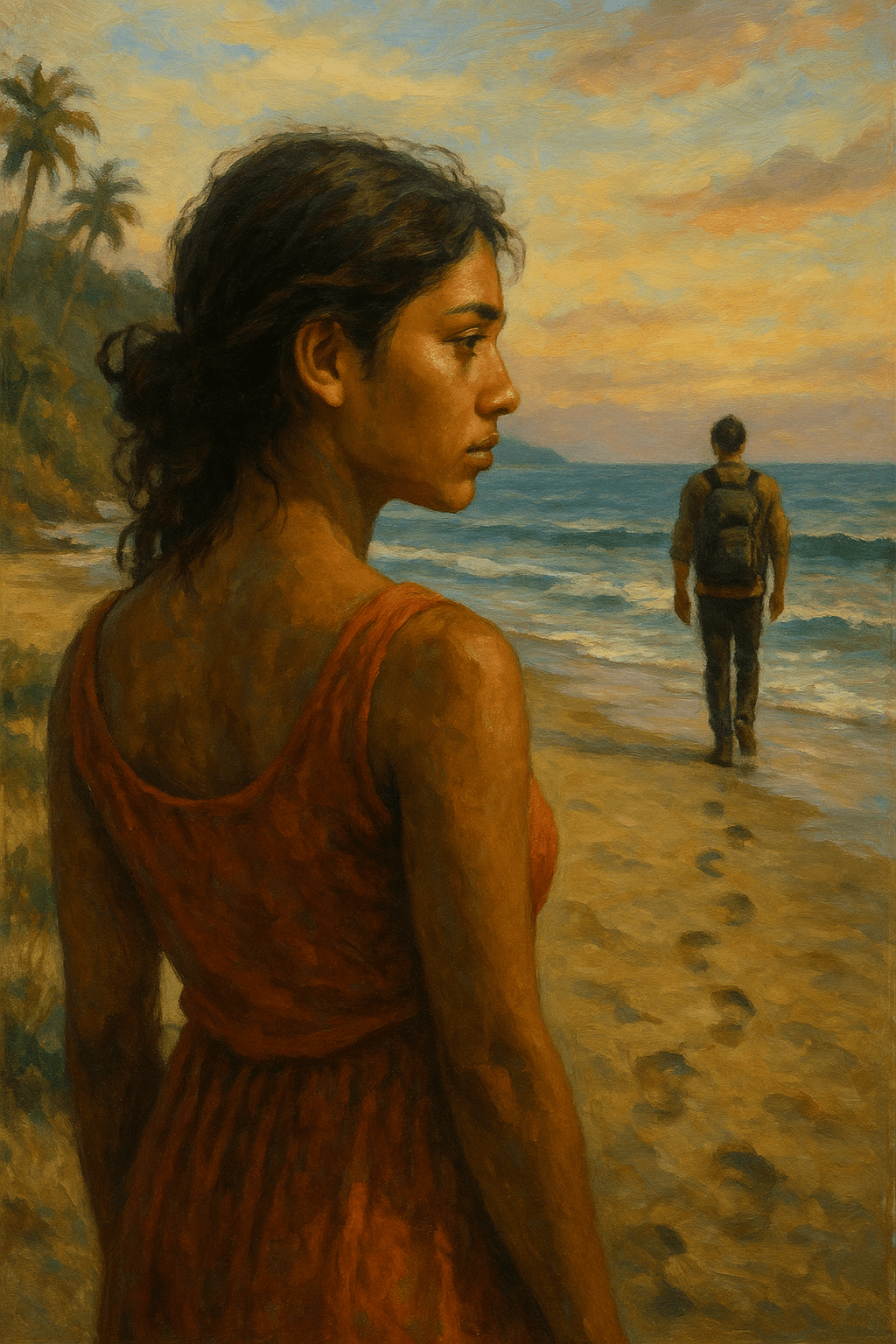

Ella era la que salía perdiendo, porque en el amor de dos uno siempre lleva las de perder, y era I. quien tenía que subyugar una pena más profunda, más grave. Y me sentía culpable porque yo no entendía su soledad, porque la mía me resultaba desde hace años compañera. En cambio, a ella le flagelaba la alegría, la sumía en una tristeza de llanto continuo. I. se ahogaba en ese mar de infelicidad. Se sentía absorbida por una fuerza implacable de melancolía.

Y yo estaba aquí, a lo lejos, sin saber cómo remediar su melancolía porque escapaba a mi comprensión. Yo pensaba que todo podía ser peor, que la desgracia se cernía amenazante sobre nosotros, a punto de caernos encima como tormenta. Le pedía en vano que tuviese paciencia, que primero serían los encuentros esporádicos pero no menos significativos. Primero encontrarnos, conocernos, viajar juntos, reunir nuestras dos soledades antes de tomar decisiones arriesgadas.

Ella llevaba algo de razón: yo no pensaba mudarme, no pensaba cambiar mi país de residencia, no por ella, no por nadie. A menos que estuviese decidido, que la vida girase sólo en torno a ella y que mi proyecto personal de vida compartiese el mismo lugar o no tuviese el impedimento de ninguna frontera.

No iba a ser sin embargo pronto. Había que esperar, anteponer lo que de verdad queríamos a una realidad plausible, a un proyecto concreto. Yo tenía que ocuparme primero de mi situación migratoria de este lado, y mientras lo hacía, hubiese podido hacer que ella viniera. Me resultaba de todas formas descabellado tener que condenar a I. al ostracismo involuntario, a la vida en otro país, con esa dificultad que entraña el sentirse extraño: extranjero. Ella tendría que pasar por un largo periodo de integración. ¿Lo podría haber hecho? No hubo tiempo, no hubo paciencia.

La distancia y la abstinencia son dos cosas que no soporto, me dijo.

Por eso me pedía perdón:

perdón por no haber esperado,

por esta soledad que me tortura,

perdón por no saber vivir sin ti.

Perdóname, amor. Te quiero, sí te quiero, yo sí quería.

Y hoy, con la perspectiva de un día de ausencia, con la distancia, ahora virtual, que ha interpuesto entre los dos, siento una rotura leve en el corazón, acaso remendada por la sensación de alivio que da la ausencia de compromisos —sobre todo ese tener que dar tiempo para que todo funcionase, estar disponible, responder a los mensajes y las llamadas para mantener a flote la balsa de nuestro amor de juguete.

No soy adepto a las demandas de tiempo. No tengo tiempo, diría el apologista de la productividad, pero a mí más bien me sobra tiempo, y prefiero dar ese tiempo a la nada, verlo pasar, dejarlo fluir para atrapar las ideas intempestivas.

No voy a negarlo: I. me hace falta. La extraño como se puede extrañar un porvenir ya no concedido, como aquella promesa que no se cumplió o aquel lugar al que no pude ir. La echo de menos, y cumpliré a medias mi promesa. No la buscaré, la dejaré encontrar esa felicidad tan anhelada en alguien más. Cumpliré a medias porque sé que de volver, aunque sea durante un periodo breve, la buscaré sin delación.

Entonces sabré si algo queda del fulgor de su sonrisa para mí, si el reencuentro puede tener lugar como reconciliación. La buscaré y acaso me encontraré con una mujer ya desapegada, curada de mí, con un amor presente. En ese momento me dará la espalda, o puede que acepte que nos veamos y del encuentro resulten sólo chispas de indiferencia.

No puedo saberlo.

Hoy tengo presente la enfermedad y la impresión de no poder volver a lo que hacía antes. Me siento desplazado, desconectado de lo que antes era la vida. Siento que la soledad se ha instalado y formado pareja con la incertidumbre. Ambas se pasean enamoradas por el apartamento.

Nos ignoramos.

Yo me dejo llevar por una idea como consuelo. Intento no mirar a la pareja, creer que pronto terminará esto. ¿Cuándo podré volver? ¿Soy mi trabajo? Una parte de mí sólo pide que no se me desplace, que no se me olvide, que no se vuelva prescindible mi presencia.

¿Es una gran familia lo que echo de menos? No he recibido ninguna visita, ningún mensaje de los compañeros para saber cómo me encuentro. Yo me lo he buscado, y con qué gusto ahora festejo esta lejanía.

Mejor solo.

Venga la soledad y la incertidumbre, que la salud, como decía mi padre, es primero.

08 diciembre 2023

Deja un comentario