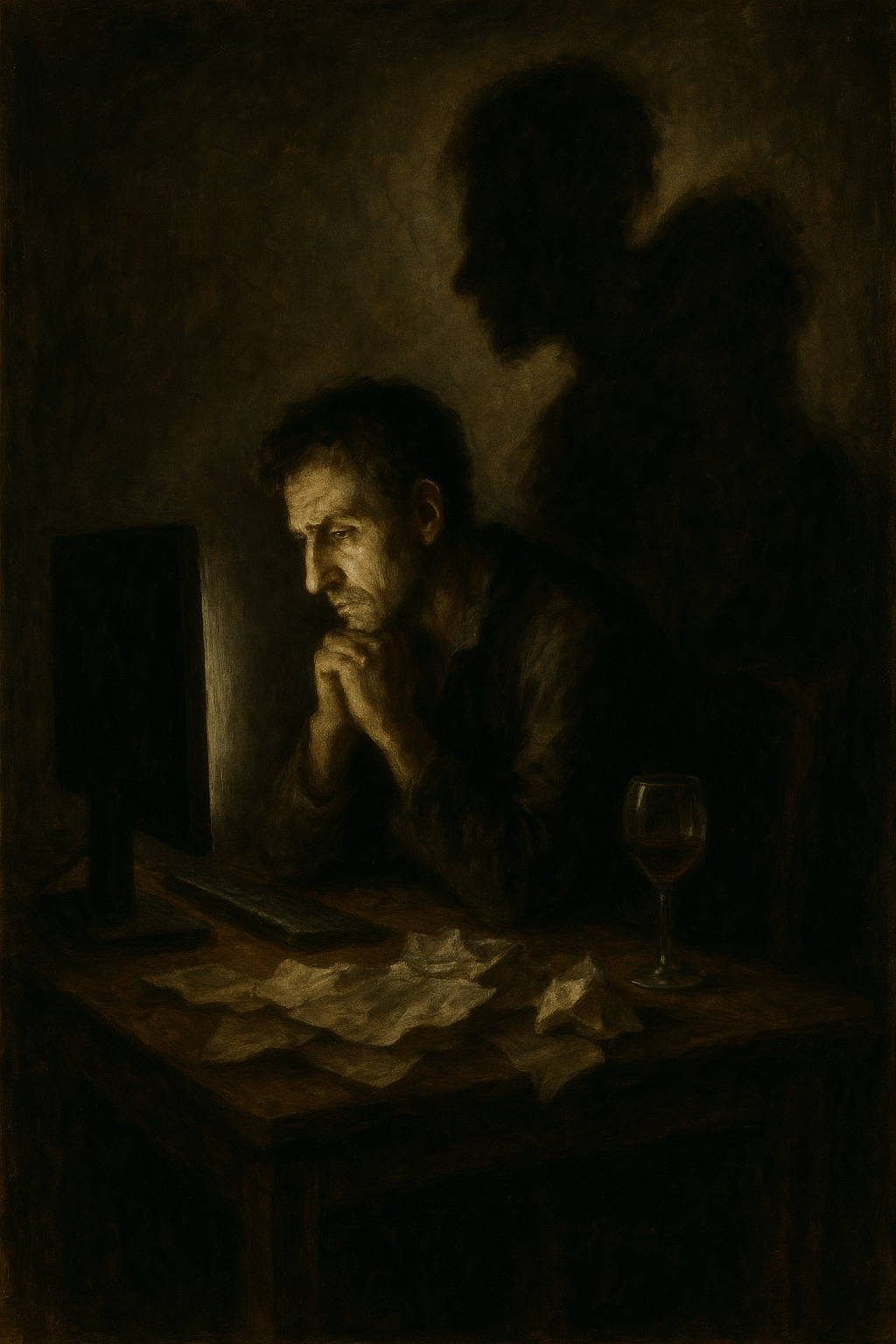

Mi vida, indistinta a la ajena, no es de la que anda, sino la que yace, espera, duerme los días hasta la llegada de los tres metros de tierra que la cubran. Mi vida está guardada en un cajón, olvidada por el primer interesado —yo—, echada a menos. Mientras dormía la innecesaria siesta, preparaba el debut de la escritura, desgastaba una frase para no olvidarla: todo comenzó con un mensaje de subestimado fracaso. Un mensaje en apariencia inofensivo, nacido del ánimo exacerbado de la medianoche, incitado por el ardor de una pasión no consumida, secundado por el alcohol que desinhibe. El inopinado mensaje que me ganó el título de apestado. Me volví al momento en acosador, palabra que rumié durante semanas ante el miedo de ser delatado. Por supuesto que se me respondió con silencio, un gran mensaje de nada, de indiferencia, de extraña, incluso incómoda sorpresa, como cuando un desconocido se te aproxima y te dice una frase incomprensible. ¿Qué derecho?, uno se pregunta, indignado, ante la injerencia ajena cuando más se necesita estar solo. No es imposible que Noémie hubiese pensado lo mismo. Me leyó confundida, invadida, violada su privacidad como si mi mensaje fuese una mano astuta, ignoble, que le recorriera el cuerpo sin su consentimiento. Pensó —y esto lo digo falto de certezas, armado de mi flagelante imaginación—: se ha aprendido mi nombre y ha buscado en la larga lista de correos el mío. Me ha acorralado como cazador a su presa, se ha escondido, aprovechado la impunidad que da el monitor, para iniciar una conversación furtiva, de la que yo no quiero ser partícipe. Borró enseguida el mensaje, y a la primera oportunidad habló de ello con sus compañeras: ¿ustedes lo conocen? Todas negaron con la cabeza, dijeron: su presencia es escasa, viene poco, ya no viene. Yo pensé que todo quedaría así, el secreto guardado por Noémie, mi reputación protegida, pero ella lejana, temerosa de mi feroz actividad de hombre enamorado de una sombra.

Las semanas se sucedieron. Al no verla, pude continuar ajeno al escozor de la vergüenza, ese arrepentimiento que me carcomía la conciencia haciéndome recriminaciones inútiles. Luego se me ocurrió la idea gloriosa de enviar uno de mis textos a la asociación, acto que confirmó las primeras habladurías de las que fui testigo imaginario. Debo culpar a la iniciativa de enviarlo con un pseudónimo: Israel Macías Ferrer tiene su propia cuenta de correo electrónico. Envió el texto diciendo que un amigo le había hablado del proyecto de la asociación y que él estaba interesado. La respuesta, única hasta el día de hoy, confirmaba que su texto encajaba sin duda en el proyecto de la asociación, pero que éste estaba reservado para estudiantes —presentes o pasados— de la universidad. A Israel no le quedó más alternativa que cederle la palabra al que escribe: sí soy parte de la universidad, a pesar de mi escasa presencia en clases. Israel y yo somos la misma persona, aunque no siempre indivisible, escribí. Desde mi confesión, Yara ha guardado silencio. Al principio lo pensé como falta de tiempo, la respuesta llegaría pronto, pero hoy se suman semanas de prescindir de palabras, lo que me lleva a pensar en el mensaje a Noémie, en el posible prejuicio que Yara se ha hecho de mí, confirmado con un primer mensaje donde oculto mi identidad. No resultaría extraño si por su mente pasó: mitómano, enfermo mental, ¿qué pretende con ocultar su identidad? Yara desconoce la falta de confianza de todo escritor primerizo, novel, que con otra identidad se desenvuelve seguro de sí mismo, de lo que escribe. La otra identidad aseguraba que la obra se desprendiera de su autor y que se leyera sin hilvanarla con la vida de quien la escribía, con la imagen imperfecta que los demás se han hecho de él. Yara ha experimentado una reacción no muy distinta a la de Noémie, y no puedo culparla: soy también toda difamación ajena, se oculta algo de verdad en toda figuración del otro.

No escribo, no leo. Estoy de nuevo ausente. Antaño quedaron los impulsos de creatividad, las ideas que se convertían sin dilación en ficción. He dejado mi vida literaria para luego, falto de ánimo, de una real conexión con lo que escribo. Pero esta renuncia es una verdad configurada con mentiras. Escribo, leo, a mi propio ritmo. Me niego, es cierto, a releerme por considerarlo un desperdicio de tiempo, como si leyendo lo que un yo pasado escribió me contagiase de la enfermedad de la medianía, una forma de no avanzar. Pero me engaño. Todo proceso de escritura lleva consigo el de reescritura, el de corrección. Debo —y en este debo hay que suprimir el sentido de obligación— trabajar en lo ya escrito, pulir la escritura en sus inicios desastrosos, no faltos de incoherencia. Me llevo mi tiempo y mis energías a los autores encumbrados en mi podio personal, libros que me superan como entrenamiento, porque quien no lee no es escritor. Debo culpar, no sin dividir la culpa, a los horarios que no me son proclives a la concentración. Mi falta de planificación, mi fácil espíritu ambulatorio. Tengo que ser el hombre de un solo libro, no faltar a la actividad solitaria y profunda, dejar de saltar, como el conejo de Alicia obsesionado con el tiempo, para ir de un lugar a otro y no llegar a ningún lado. Esa es la metáfora que encaja con mi ser desordenado. Quiero ir a todas partes, y en este deseo, tanto profundo como desesperado, termino por dar rodeos, no avanzar, quedarme en la encrucijada. He pasado años en el mismo lugar, reticente a la caída incesante, al cambio repentino en el que podría encontrar la dicha. Preocuparme primero por la lectura, pasar a la escritura seguro de haber sido influido por una idea trascendental, un recuerdo repentino que ruegue por ser eternizado en mi página perecedera. Deslindarme de toda actividad académica, obstinarme en mi trabajo personal, en mi oficio doloroso —ajeno a toda felicidad— de escritor.

Deja un comentario