06/03/2021

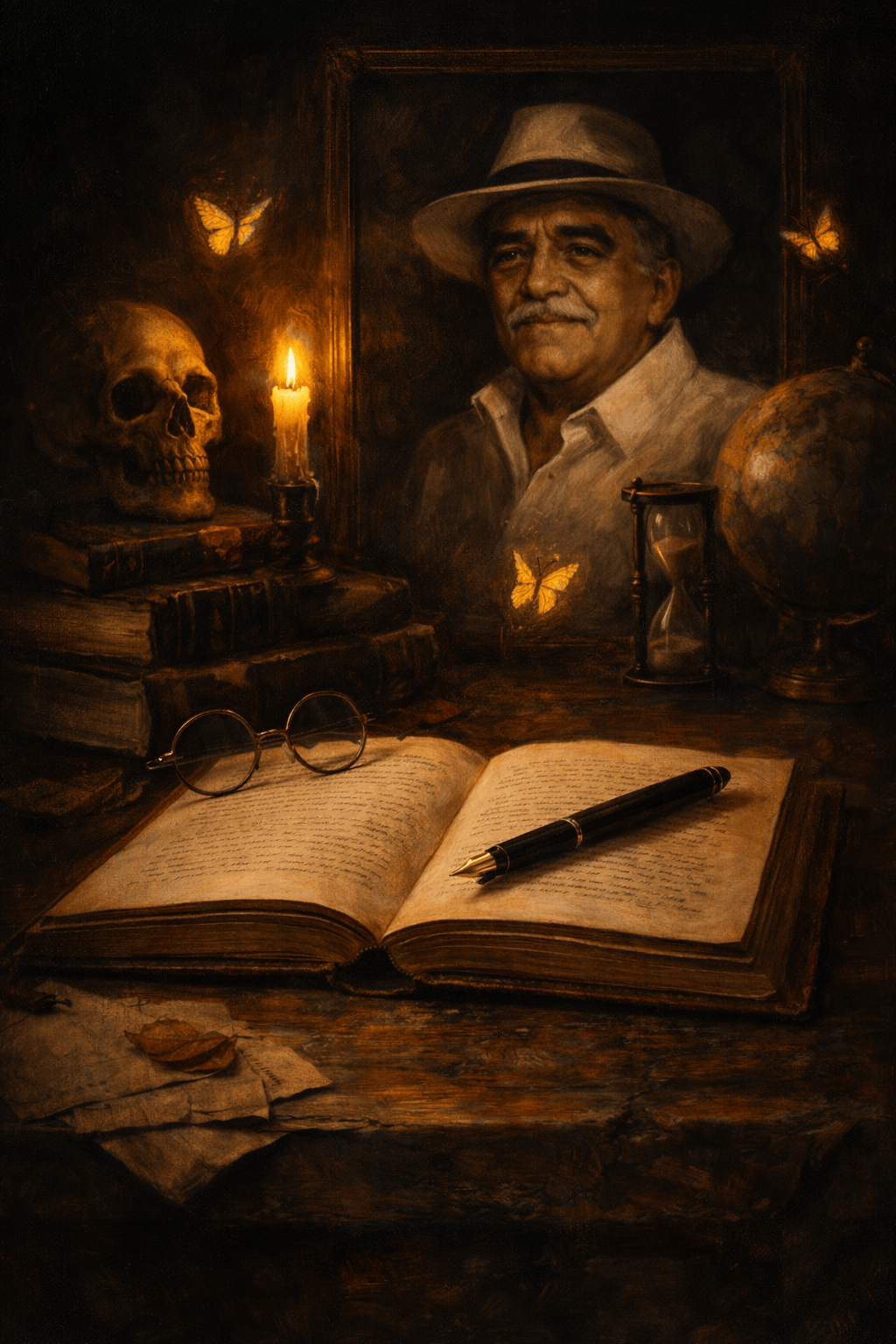

Yo me crucé con el patriarca, el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, vestido de blanco: cabello blanco, bigote blanco, sombrero blanco. Estaba sentado frente a una multitud de espectadores, haciendo acto de presencia en un maratón de lectura con motivo del Día del Libro. Era un 23 de abril de 2017. No lo sé de cierto: he tenido que buscar la fecha en fuentes más fidedignas que mi atribulada memoria adolescente.

Yo cursaba el tercer año en la secundaria técnica 40. Se nos había elegido a mí y a otra compañera, Gabriela, como los alumnos con mayor interés por la lectura. Los invitamos a participar en un maratón de lectura, nos dijeron. Será la próxima semana. Se va a leer Cien años de soledad. Ni Gabriela ni yo habíamos leído el libro. Ella era lectora de fantasía, de literatura infantil y juvenil; yo leía a Rius, base de mi educación temprana, y de ahí en más estaba muy lejos de herirme de literatura.

Sin saberlo, ese maratón me dirigió por un buen sendero.

Fuimos los representantes de la secundaria: los únicos dos alumnos dignos de leer, frente a la tribuna, unas cuantas líneas imprecisas de la novela. Sabíamos aproximadamente a qué hora nos tocaría pasar, no qué fragmento nos correspondería leer. Nos acompañó la madre de Gabriela; mis padres no vinieron. No me recuerdo nervioso: apenas la impaciencia del adolescente, el calor, el uniforme incómodo.

Cuando por fin fue mi turno —el micrófono enfrente, el corazón descontrolado— leí unas cuantas líneas que daban cuenta de un tal Aureliano Buendía. Todo pasó rápido. Entre la vista fija en el libro —una edición conmemorativa, regalo— alcancé a ver rostros de adultos conmovidos ante un adolescente que leía una novela más antigua que él.

No supe si fue antes o después cuando García Márquez hizo su aparición. No supe si aquel señor —que yo apenas sospechaba era el autor de la novela recién descubierta— me había escuchado leer un fragmento que él debía conocer de memoria. Solo lo vi pasar como se ve pasar a un hombre importante: rodeado de seguridad, sonriente a cada paso.

No podía haber sabido quién era. El adulto que soy hoy se arrepiente de que aquel adolescente no haya reconocido el rostro de Gabo —para los amigos, y para quienes nos sentimos sus amigos sin haberlo conocido—. Yo no lo reconocí; y él, con toda seguridad, olvidó aquel día como tantos otros: el Día del Libro, la lectura perpetua de su novela siempre reciente.

Mi ignorancia se convirtió en saber. Su memoria, en olvido. Los años venideros le irían dejando muy poco: algunos nombres, algunos rostros. Macondo mismo se le desvanecería. Por eso nos dejó la novela: profecía de su propio olvido.

Han pasado catorce años desde entonces. Un encuentro mínimo, un recuerdo personal. Yo, adulto, embelesado por el oficio del escritor. Escribo porque resulta fácil; escribir no es cavar tumbas. Adolescente que no sabía que quería ser escritor, adolescente que no dejó rastro suyo en ninguna página. Y sin embargo, ahí estaban las señales, las invitaciones. El hijo de mi madre no las veía: ciego, ingenuo. Leer era lo único; escribir no estaba contemplado.

No lo tuve fácil. Nadie me susurró al oído el deseo de escribir. Perdí años importantes: años vacíos, años en los que no existí. De ahí mi obsesión por conservar los libros leídos: únicos testigos de mi paso por el tiempo, de las muchas vidas que me ha tocado vivir.

Leía por placer, no para crear. La imaginación me bastaba. Veía desfilar imágenes; sentía la felicidad y la tragedia. Vivía más allá de mi casa humilde, de ese pedazo de mundo donde me tocó nacer. Recorrí el mundo a través de páginas: los libros como mariposas de alas infinitas. Crucé fronteras, conocí países, mentes, personas. Hablé con los muertos: prestidigitador torpe, nigromante que dialogaba con otras almas.

No releo. No regreso a los libros ya cerrados. Temo su metamorfosis, porque yo ya no soy el mismo. Los libros también cambian. No existe la relectura: siempre se lee un libro nuevo. Todos son libros de arena. Ante el mar colosal de libros que me esperan, mi ritmo de lectura no puede ser más que a cuentagotas.

No recordaré nada porque no he olvidado nada.

Ignoremos, entonces, la angustia ante el olvido. Los recuerdos saltan por capricho, se esconden por razones fútiles. Intentar cazarlos solo consigue que no lleguen a tiempo. Disfrazados de olvido, vendrán cuando no se les invoque, cuando se les antoje: dueños absolutos de la nada.

Mi memoria se revitaliza. Se libera de las algas de la abulia. Ya no vive en lo profundo: vive en la superficie. Se alimenta de lo poco, de lo lento. Se atiborra si se le obliga a guardar información que no digiere, no con la velocidad de esta época donde internet es solución y condena.

Esta semana ha sido un descanso: el suspiro necesario. El regreso al método, al mundo alucinante, simulacro de lo que sí importa. Retorno a la fuente, a los sueños quizá olvidados o rotos por haber ido tras otros.

Este mes debería fijar algo del porvenir: el flujo de un destino inapelable y, al mismo tiempo, fácilmente desviable. No perderme otra vez en el asco, el desasosiego, la saudade; en las palabras que no llegan; en mí, que no llego a ninguna parte.

Yo soy la nada.

Puedo ser nada.

Puedo ser nadie.

Mi diario del fracaso.

Mi diario de la nada.

Mi vida de nada.

Mi intelecto de la nada.

Nada sirve.

Entonces, sirvo.

Deja un comentario