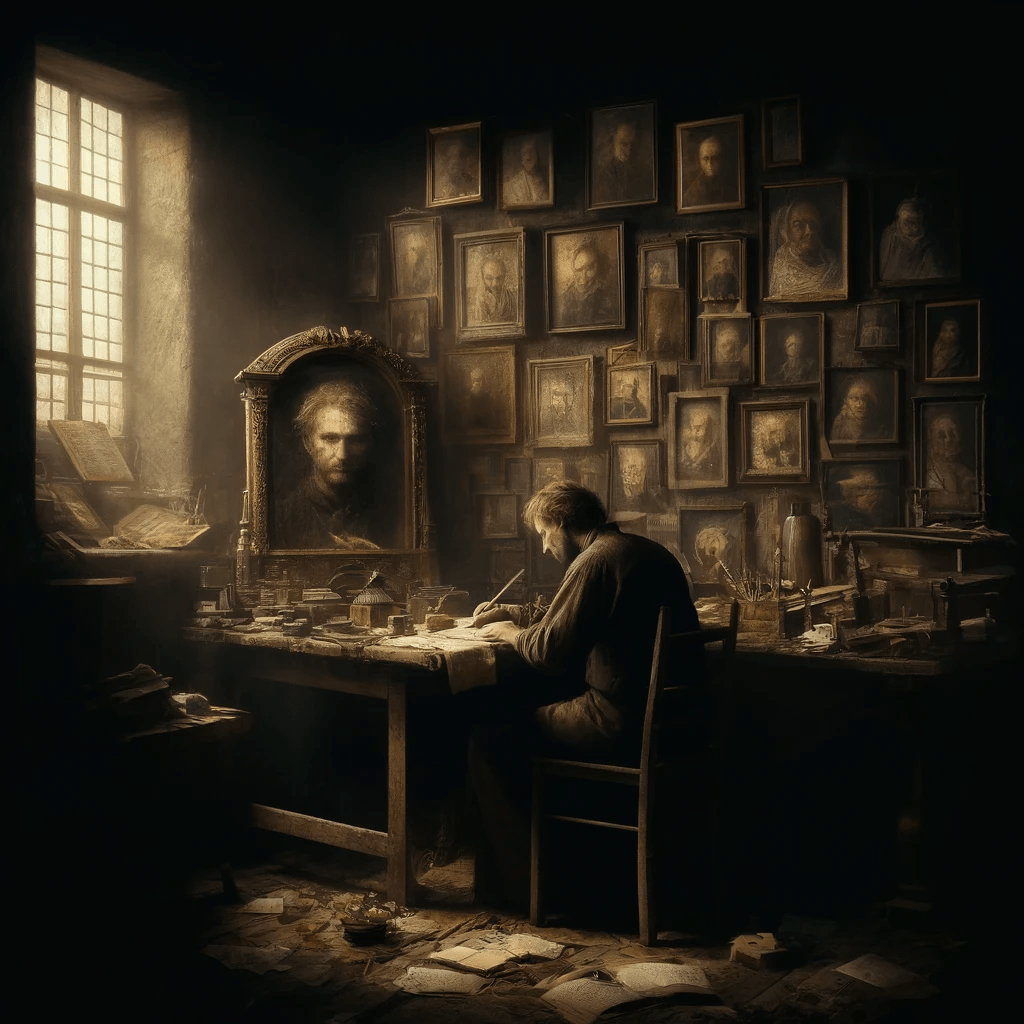

Escribir bien, escribir todos los días, escribir como propósito incansable, escribir bien, rápido como el que tiene prisa, como el que no puede permitirse llegar tarde ni un solo minuto. La escritura de los cuadernos ya no me es suficiente. Antaño, en sus inicios, si no lo consideraba poco sí me parecía necesario, lo mínimo para convertirme en escritor. Me engañaba. Con esto no quiero decir que lo escrito no me ha servido de nada; sin embargo, mi afán por escribir desde cero le arrebató el necesario lugar a la corrección en la vida del escritor. Escribía lo que me proponía, una semblanza, el esbozo de algún recuerdo o la tentativa, no siempre exitosa, de asir el presente. No era raro el tema familiar, mi infancia, ese lugar llamado la Patria del escritor. A partir de una idea o una frase me dedicaba a hilvanar una oración tras otra, un recuerdo lacerante o gozoso, todos con un mínimo asomo de arrepentimiento. Había textos con temas recurrentes: la vida, la muerte, el suicidio, el amor, el fracaso, la nada. Venía tantas veces vacío, hastiado del mundo y sus cosas que todo me daba nausea. Han sido contadas las veces que me resultaba sencilla la tarea de escribir, en las que nacía un cuento de mil palabras, otras la continuación del final de una novela que me dejó inconforme. Mis personajes eran planos, siempre lo han sido, tan faltos de vida, de color, como una fotografía en blanco y negro, antigua, abandonada a la luz que se cuela por la ventana y que le inflige el color amarillo del desgaste, los rostros desdibujados, las miradas de los fotografiados difuminadas. El amor ha sido tema frecuente, reiterativo. Escribía sobre las mujeres que perdí porque nunca tuve. Ya no era nostalgia lo que sentía sino arrepentimiento presente, una tristeza que no se iba con el mañana por todo lo que no pudo ser. Mis propias palabras eran mi redención y mi condena, mis amores pasados, las mujeres insumisas de mi vida se volvían texto, se empeñaban, sin miramientos, a su justa eternización. Quedaba indefenso al final de la página, agotado por la rememoración que, si bien consideraba necesaria, me era en el mismo grado dañina. Me era grata la escritura de lo acontecido, de los entresijos de mi vida breve, mis incontables pérdidas, mis fracasos más funestos, sin embargo, sabía del daño que me hacía. Me flagelaba con el látigo inmisericorde de lo que no podía cambiar, me dañaba la piel de mi existencia presente, me volvía un hombre más sombrío, más taimado.

¿Qué he hecho con mi vida? Me preguntaba incesante hasta el caer de la noche conciliador, el momento refulgente, diáfano de mi propio sueño. Me levantaba con la ligereza que otorga el olvido, las penas dejadas para otros días y otras noches, falto de mí y de mi pasado. No mentiré al decir que era feliz. No lo era, sólo había olvidado lo escrito, un texto que no iba a ser revisitado, y esa ignorancia me insuflaba ligereza, un mirar apaciguado, una alegría, como todas, temporal. El olvido obraba voluntario, ajeno a mis estratagemas personales, mis procedimientos innatos de la persuasión. Y yo era feliz con la mentira de que era feliz. Dedicaba el día a no pensar, actuar como un autómata, repetir una tarea una y otra vez hasta el irremediable hartazgo. En los ojos se me veía el brillo del olvido, esa alegría temporal, sí, pero duradera de la demencia. De repente me apropiaba del mirar perdido de mi abuela a medida que perdía la memoria, de regreso al lugar de la infancia, las ofensas de la vida ya no existían. No era sin embargo una condena perpetua. Al día siguiente mi yo sombrío, nada incauto, se apoderaba de mí, de la farsa que resultaba mi buen ánimo y me señalaba acusador. Mentiroso, me decía, desgraciado, ¿no te das cuenta del engaño en el que vives? Y yo me quedaba callado, no le respondía, por vergüenza, que el olvido me volvía alegre, que recordar me volvía cada vez más miserable, más desdichado. Él tenía razón, debía ceñirme a los designios de mi caprichosa memoria. Vivir apegado a mis obsesiones, a lo inalienable en mí, el todo de lo que yo estaba compuesto.

Escribir es lo más honesto, es el lugar sin filtros de mi ser. Esto no quiere sin embargo decir que en lo escrito abunde o sea excesiva la franqueza. No es así. Mi escritura también miente, ha dejado rincones de mi vida en la penumbra, el ápice irrisorio de mí mismo, deseos inconfesables que me afano en ocultar a plena vista. Hay textos que no puedo mostrar a quien me quiere, textos de flagrante honestidad, dañinos en su concepción. Ahí habita mi cínico ser no ajeno a la psicopatía. Soy una narcisista sin proponérmelo, pero a la vez soy inseguro, tímido cuando se trata de lo más simple. Soy, sin ánimos flagelo, un gran fracaso, un inmejorable desgraciado. Lo peor —porque todo puede ser peor— está por suceder. Si yo no muero antes, según lo preceptos del tiempo, papá y mamá sí lo harán. Tendré que vivir siendo testigo de muertes familiares. Mis padres fenecerán en las aguas de incalculable profundidad de la nada. Se ahogarán en la oscuridad y el silencio. Sin embargo, presiento que, fuera de este plano existencial, estarán más cerca. Sé, sin falta de certezas, que lloraré sin plazo fijo, que la tristeza no será inconstante. Sufriré de la perdida con los atisbos peligrosos del arrepentimiento. Seré el eterno vagabundo, retirado de la vida, en busca de los restos inmemorables de su infancia. Regresaré, desde el silencioso sillón de mi presente, al ayer de mi padre que me llevaba al parque. Estaré ahí, en la cocina de mi madre, observando atento su vaivén entre la olla donde algo se cocía y la escoba que barría y el trapeador que absorbía el restante, impasible polvo. Viviré, como hasta ahora, de recuerdos lejanos, inasibles, imposibles de revivir. Me enfrentaré al arrepentimiento del mal hijo, intentaré, no exento de fracaso, enmendar mis errores, toda la falta de cariño hacia mis padres muertos.

Deja un comentario